Устав Вейде и Нарвское сражение

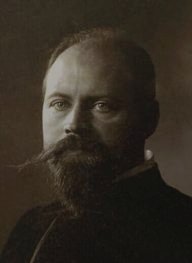

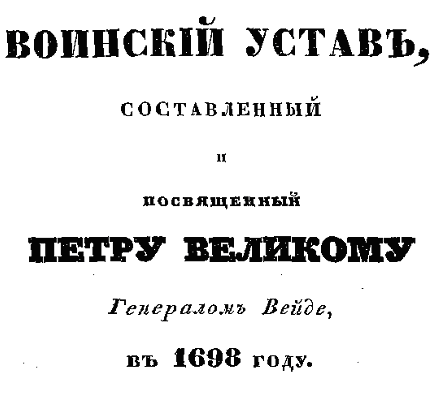

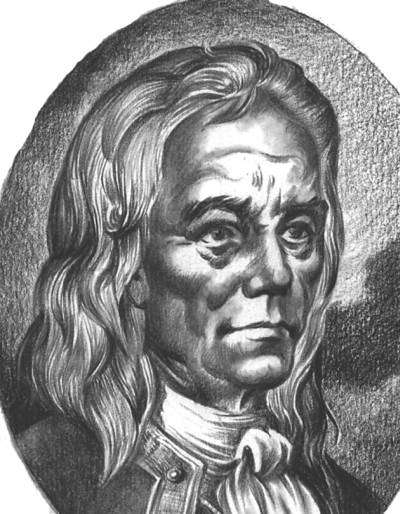

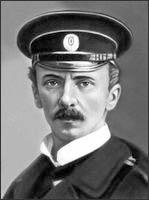

«Устав Вейде», введённый в русской армии в 1698 году, назван по имени его автора — генерала Адама Адамовича Вейде (Adam van der Weyde).

Царь Пётр I считал делом своей жизни возвышение Российского государства и усиление его военной мощи. Создавая регулярную армию по европейским образцам, он обратился к изучению западно–европейских военных кодексов, привлекая к совместной работе всех выдающихся военных людей, его окружавших. Преданность и вовлеченность генерала Адама Вейде в проведение военных реформ Петра I дали очень ценные плоды — был заложен прочный фундамент для создания Российских Вооружённых Сил.

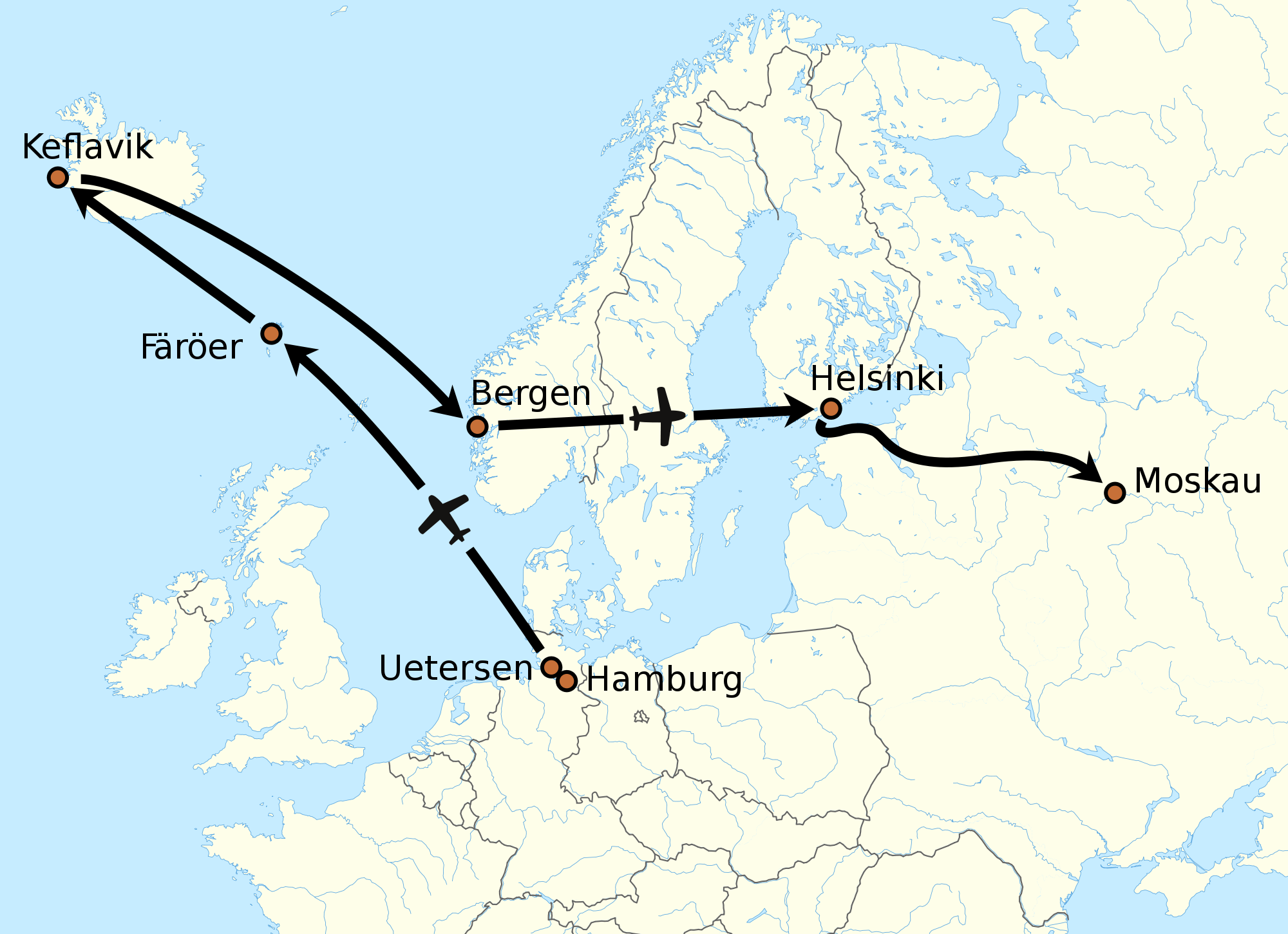

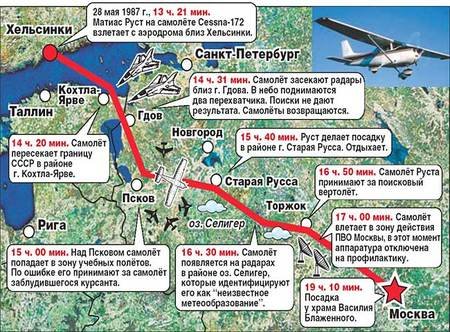

В знак признательности заслуг генерала Вейде в строительстве регулярной армии, после его смерти 26 июня 1720 года, Пётр Великий лично простился со своим сподвижником и деятельным помощником, приказав похоронить его, лютеранина по вероисповеданию, в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Их знакомство и дружба начались в годы юности, когда Адам Вейде, родившийся в Москве, в Немецкой слободе, и готовивший себя к профессии врача, поступил в Преображенский потешный полк. Заинтересовавшись, принялся за изучение военно-инженерного дела. Участвуя в обоих Азовских походах, получил хорошую практику в военном и морском деле. Весной 1697 года вместе с царём отправился в путешествие в составе «великого посольства» и побывал в Австрии, Голландии и Англии, а осенью он был «подлинным свидетелем» сражения у реки Тисы близ города Зента (ныне Сента, Сербия), в котором австрийский полководец, генералиссимус принц Евгений Савойский (Prinz Eugen von Savoyen) разбил турок, превосходивших его армию почти вдвое. А какая это была армия! Пётр I, сравнивая с имперским [reichsarmee] своё войско, считал его «толпою, которой много недоставало, чтобы назвать их настоящим войском».

Ко второй половине XVII века в России стало ясно, что совершенно не отвечало требованиям времени «поместное войско», которое основывалось на том, что каждый  помещик в зависимости от размеров своего состояния был обязан, в случае начала войны, прибыть в место сбора с определённым количеством вооружённых воинов из числа своих крестьян.

помещик в зависимости от размеров своего состояния был обязан, в случае начала войны, прибыть в место сбора с определённым количеством вооружённых воинов из числа своих крестьян.

Подрастающий Пётр, смертельно боявшийся гибели от рук сторонников захватившей власть царевны Софьи, начал создавать свою охрану, благо, ему была предоставлена полная свобода, и он, от забав и военных игр, в которых участвовали «потешные» — дети бояр, дворян, окружавших царицу Наталью Кирилловну, дети дворовых людей, стал переходить к более серьёзным делам. Постепенно «потешные полки» приобрели облик воинской части. Уже в 1689 году Пётр I располагал двумя полноценными регулярными пехотными полками Преображенским и Семёновским, преобразованными затем в гвардию и составившими вместе с московскими полками генерала Патрика Гордона и генерала Франца Лефорта (между прочим, его внук будет женат на дочери генерала Адама Вейде—Justina Weyde) ядро будущей регулярной армии. →

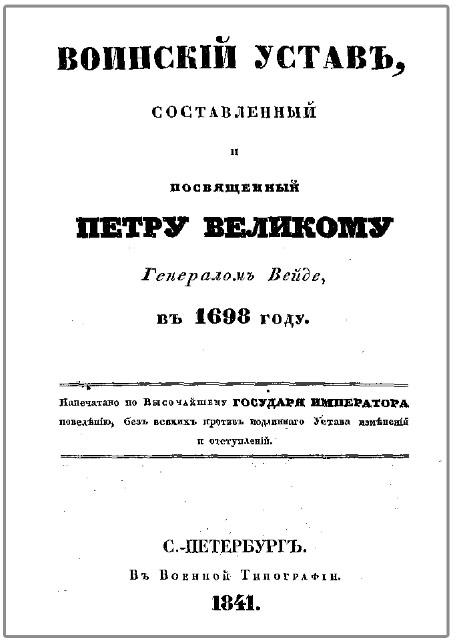

По возвращению из путешествия по европейским странам царь немедленно приступает к реформированию вооружённых сил Российского государства. С 1698 года, после массовых казней участников Стрелецкого бунта, начинается постепенный роспуск стрелецких полков (вплоть до 1711 года): перевод части стрельцов на положение солдат, части — на «житьё» в уездные города и в отдалённые города для несения гарнизонной службы (городовые стрельцы). У государя возникает намерение сформировать 60-итысячное пехотное войско и регулярную кавалерию — на содержании государства. Поскольку к концу века русский пехотный устав XVII века уже не отвечал потребностям обучения солдат нового типа, то именно генералу Адаму Вейде Пётр I поручил составить воинский устав, и он с успехом справился, несмотря на то, что на Вейде были возложены особые посольские обязанности во время путешествия царя.

«Воинский Устав, составленный и посвященный Петру Великому Генералом Вейде , в 1698 году», подписанный: «Аз пребываю Ваш Пресветлого и Державнейшего Государя подданнейший раб Адамко Вейде», по сути являлся докладом или отчётом генерала, командированного за границу «для присматривания новых воинских дел и поведений», с целью изучения организации, обучения и тактики австрийской, саксонской, французской, нидерландской армий, в котором А.А. Вейде описывает свои наблюдения и выводы по определению строевой организации русской армии.

Новый Воинский устав 1698 года, или «Устав Вейде», составлен под влиянием военных законоположений Людовика XIV и идей организации имперских войск принца Евгения Савойского, покрывших себя в то время громкой славой. В нём были определены должности всех чинов и звания в армии (от рядового до генералиссимуса), обязанности, правила (артикулы) их поведения и строевого обучения войск.

законоположений Людовика XIV и идей организации имперских войск принца Евгения Савойского, покрывших себя в то время громкой славой. В нём были определены должности всех чинов и звания в армии (от рядового до генералиссимуса), обязанности, правила (артикулы) их поведения и строевого обучения войск.

Система чинов Русской армии. Нижние чины: по специальности (мушкетер, пикинер, драгун, рейтар); Нижние начальные люди: Подпрапорщик; Вышние начальные люди: Прапорщик, Поручик, Капитан, Майор, Подполковник (полуполковник), Полковник, Бригадир, Генерал–майор, Генерал над пехотой (генерал над конницей, генерал-фельдцехмейстер), Генералиссимус (полный воевода). «Генерал–фельдцехмейстер» отвечал за всю артиллерию и инженерные войска. Уставом были предусмотрены чины, которые следует рассматривать, скорее, как должности, а не как звания. Так, «генерал–квартирмейстер» отвечал за штабную работу в армии. «Генерал– аудитор» осуществлял высшую судебную власть в армии. «Генерал–адъютант» отвечал за надзор за исполнением приказов главнокомандующего. «Генерал–инженер» отвечал за все инженерные подразделения армии и вообще за всю инженерную службу армии.

Уставные правила Вейде были лишь проектом устава, который подлежал утверждению и изменению государя. Пётр I одновременно с Указом ноября 1699 года ввёл систему чинов, несколько отличающуюся от системы Вейде, а чин "Генералиссимуса" был присвоен воеводе князю А.С.Шеину ещё в 1696 году.

Русская армия получила следующую организацию. Состав воинских частей: рота пехотная числом в 100—120 человек, батальон в 3–4–5 рот. Пехотный полк состоял из 8 или 12 рот фузилерных рот (от «фузеи» – ружья), соединённых в два или три батальона. Численный состав пехотного полка: три штаб-офицера, 35 обер-офицеров и 1200 строевых нижних чинов.

Пехотинец был вооружён 14–фунтовым ружьём, багинетом (кинжал с плоским, реже гранёным клинком, применявшийся в качестве штыка) и шпагой. Часть пехоты была вооружена пиками – пикинеры. Кроме того, пиками и алебардами были вооружены капралы, сержанты, ефрейторы и нестроевые чины.

Основным для пехоты во время стрельбы был строй из шести развёрнутых шеренг. Допускалось сдваивание рядов и шеренг.

В «Уставе Вейде», единственном иллюстрированном отечественном издании подобного рода, напечатаном в 1841 году, наглядно показаны ружейные приёмы для заряжания, стрельбы, отдания чести, ношения ружья во время похода и т.д.

1.

1.  2.

2.  3.

3.  4.

4.Иллюстрации из «Устава Вейде»: 1.Мушкет накараул 2. Зажигайте и бросайте гранаты свои 3. Укол багинетом в грудь 4. Стрельба

Адам Вейде, автор первого устава–артикула, признаёт его основным положением то, что «солдат нужно держать постоянно в строю и учении», поддерживая строгую дисциплину, и систематическим обучением достигать тактического образования войска и его начальников.

В течение нескольких лет Уставные правила Вейде служили руководством в русской армии, стали источником для создания уставов, инструкций, наставлений для армии, и предствляют собой весьма ценный исторический документ, указывающий, каким путём по мере устройства регулярного войска устанавливались элементарные правила строевой службы в России.

Подготовка к Северной войне (1700-1721 гг.) ускорила ход военной реформы Петра I. Она началась с подготовки офицеров, которые набирались из дворян, прошедших обучение «новому строю», и продолжилась непосредственно формированием «прямого регулярного войска» — солдатских полков.

18 и 27 ноября 1699 года Пётр I издал указы «О приеме на Великую Государеву службу в солдаты изо всяких вольных людей» и первом рекрутском наборе. Сложнейшую работу по набору рекрутов, формированию полков, их снабжению царь доверил генералу Автомону Головину, бригадиру Адаму Вейде и подполковнику князю Аниките Репнину, вместе с ними работал и Иван Суворов, дед будущего полководца и генералиссимуса. А.А. Вейде было поручено также и обучение солдатскому строю стольников, стряпчих и жильцов.

Первоначально армию попытались построить на смешанной основе (добровольной и принудительной), в неё стали записывать свободных людей (дворян, посадских, мещан, вольноотпущенных холопов и крестьян), годных к воинской службе. Пожелавшим стать солдатами обещали годовое жалованье в 11 рублей и «хлебные и кормовые запасы».

Набор начался в декабре 1699 года, и к весне 1700 года было набрано и обучено более 32 тысяч человек из «даточных» и «охочих» (добровольцев) людей. «Даточных» людей (рекрутов) набирали с определённого числа дворов: один ратник со 100 сох. Рекруты армии вооружались и содержались за счет государства. В кратчайшие сроки было сформировано 27 пехотных полков, которые были сведены в три тактические единицы— генеральства (дивизии), по 9 полков в каждой. Все полки получили единообразную организацию (по 12 рот), обмундирование, оружие и снаряжение.

Одновременно с формированием «прямого регулярного войска» шёл медленный процесс создания регулярной кавалерии — драгунских полков. Было сформировано лишь два драгунских полка. В составе каждого — около 1000 человек. Полк делился на 10 рот. Формирование этих подразделений проводилось не так, как во времена Ивана Калиты, когда дети дворянские обязаны были «со ста четвертей доброй и ухожей земли ставить человека на коне в полном доспехе, а в дальний поход — при двух конях». Для кавалерии первоначально своего устава не было, и драгуны руководствовались при обучении пехотным уставом. Основным строем был развёрнутый строй в три шеренги. Драгуны были вооружены 12-фунтовыми ружьями без штыков, двумя пистолетами и палашом. К началу Северной войны основная масса конницы состояла из старого поместного дворянского ополчения, и это сыграло на руку шведам, когда в Нарвском сражении русская конница своим паническим бегством с поля боя внесла расстройство в ряды Преображенского и Семёновского полков, а также солдатских полков А.А. Вейде, успешно сражавшихся под Нарвой.

Рекрутский набор 1699 года стал первым этапом на пути к регулярной системе комплектования армии. Бесспорно, и роль, и заслуга генерала Вейде, как организатора и устроителя Российской Армии, весьма и весьма значительны.

Однако процесс создания новой армии только набирал обороты. Настоящая армия, готовая сдерживать и наносить мощные удары, будет сформирована уже в ходе Северной войны. →

19 августа 1700 года, после торжественного празднования мира с Турцией, Пётр Великий объявил войну Швеции, желая завладеть Ингерманландией, ключом к которой была крепость Нарва.

22 августа русская армия из трёх вновь сформированных и спешно обученных дивизий, командирами которых были назначены генералы А. М. Головин, А. А. Вейде и Н. И. Репнин, отправилась в поход под Нарву, и в октябре осадила этот шведский город-крепость. 19 (30) ноября 1700 года произошло сражение со шведской армией под командованием короля Карл XII. Несмотря на превосходящие силы, русская армия, состоявшая из рекрутов, на правом фланге не выдержала столкновения с испытанными шведскими войсками и обратилась в бегство, паника вспыхнула и в коннице Шереметева, она побежала. Только Преображенский, Семёновский и Лефортовский (самый опытный) полки проявили удивительный героизм и мужество. Русский генералитет,  не зная об истинном положении дел на левом фланге, объявил о капитуляции. Причём первым сдался шведам генерал-фельдмаршал герцог де Круа, ставший во главе армии после отбытия Петра I в Новгород. (Превратности судьбы — герцог Карл-Евгений де-Круа плен отбывал в Ревеле, где вскоре умер, тело его из-за долгов сразу не похоронили, а потом и вовсе про него забыли. Мумия герцога де-Круа почти 200 лет была достопримечательностью Церкви Св. Николая (церковь Нигулисте)). →

не зная об истинном положении дел на левом фланге, объявил о капитуляции. Причём первым сдался шведам генерал-фельдмаршал герцог де Круа, ставший во главе армии после отбытия Петра I в Новгород. (Превратности судьбы — герцог Карл-Евгений де-Круа плен отбывал в Ревеле, где вскоре умер, тело его из-за долгов сразу не похоронили, а потом и вовсе про него забыли. Мумия герцога де-Круа почти 200 лет была достопримечательностью Церкви Св. Николая (церковь Нигулисте)). →

Сосредоточенная на левом фланге дивизия Вейде, состоявшая из 10 полков (9 пехотных и 1 драгунский), дольше других сохраняла порядок в бою, стойко отражала атаки шведов, но всё же вынуждена была сдаться. Сам генерал Вейде был ранен пулею в бок. «Если бы, —писал граф Карл Вреде, камергер Карла XII, — русский генерал [Вейде], имевши до 6.000 под ружьём, решился нас ударить, мы были бы разбиты непременно: мы были крайне утомлены, не имея пищи, ни покоя несколько дней; притом же наши солдаты так упились вином, которое нашли в московском лагере, что невозможно было немногим оставшимся у нас офицерам привести их в порядок».

Утром 20 ноября Преображенский и Семёновский полки, а также дивизия Автомона Головина с оружием, распущенными знамёнами и барабанным боем перешли через восстановленный кампергольмский мост, соединяющий Нарву и Ивангород. Вместе с ними на другой берег Наровы была перевезена и казна русской армии, 300.000 рублей! И хотя в условиях капитуляции о казне ничего не говорилось, это привело шведов в ярость. Когда подошёл черёд дивизии генерала Вейде, его войска разоружили, раздели (зимой!), отняли знамёна и орудия, обоз задержали. Офицеров отделили от солдат. Посчитав мужиков для себя неопасными, отпустили их по мосту восвояси. В качестве заложников были задержаны, в основном, старшие офицеры из дивизии А. Вейде. Все русские генералы, находящиеся в шведском лагере, были объявлены военнопленными.

21 ноября шведский король Карл XII торжественно вступил в Нарву. По улицам города провели 79 знатных русских пленников, среди них 10 генералов: герцог де Круа, A.M. Головин, А.А. Вейде, Я.Ф. Долгоруков, Людвиг фон Галларт и др.

Легко разбив русских под Нарвой, Карл XII пришёл к убеждению, что Россия — ничтожный противник, с которым можно не считаться. Оставив в своих  прибалтийских владениях небольшое войско (заслон), шведский король со своей победоносной армией предпринял поход в Польшу против Августа II.

В этом пренебрежении к противнику заключалась крупная ошибка Карла XII. Он не использовал преимущества от своей победы в Нарвском сражении, а дал возможность неприятелю оправиться от удара. В течение следующих 4-9 лет русская армия окрепнет и превзойдёт первоклассную шведскую армию по всем основным параметрам. 27 июня (8 июля) 1709 года Полтавская битва завершится безоговорочной победой русского оружия!

→

прибалтийских владениях небольшое войско (заслон), шведский король со своей победоносной армией предпринял поход в Польшу против Августа II.

В этом пренебрежении к противнику заключалась крупная ошибка Карла XII. Он не использовал преимущества от своей победы в Нарвском сражении, а дал возможность неприятелю оправиться от удара. В течение следующих 4-9 лет русская армия окрепнет и превзойдёт первоклассную шведскую армию по всем основным параметрам. 27 июня (8 июля) 1709 года Полтавская битва завершится безоговорочной победой русского оружия!

→

Царь Пётр I был трижды прав, когда, получив донесение о конфузии, сокрушительном поражении своей армии, заметил: «Шведы долго ещё будут побеждать нас, но своими победами они научат, наконец, победить их самих...». Пётр Великий укрепился в мысли, что с таким войском, как устроенная им гвардия, можно поставить свое государство на ту степень величия, которую он желал.

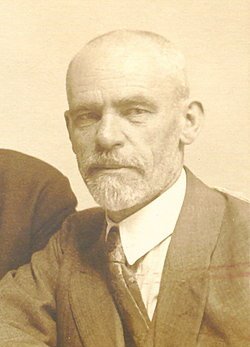

Его сподвижник и корифей военного дела, генерал Адам Адамович Вейде, смог активно заняться воплощением замыслов великого реформатора только после возвращения из плена, в котором он промаялся до конца 1710 года. Шведы обменяли его на графа Нильса Штрёмберга (Nils Stromberg), генерал-губернатора шведской Эстляндии (1706—1709), начальника гарнизона Рижской крепости, пленённого при её капитуляции.

Пётр I несколько раз пытался вызволить из плена и генерала Автомона Михайловича Головина, и лишь в конце 1718 года шведский король дал согласие, и состоялся обоюдовыгодный обмен — на графа Карла Густава Реншёльда (Carl Gustaf Rehnskiöld). Этот фельдмаршал попал в плен в битве под Полтавой, вместо раненого Карла XII командовал шведской армией.

Вернувшись в Россию, генерал от инфантерии Адам Вейде (Adam van der Weyde) командовал дивизией в Прутском походе (1711), в походах в Финляндию, Померанию и Мекленбург (1714—1716). Отличился в Гангутском морском сражении (1714).

Ему была пожалована в приходе Кирбла (в н.вр. Martna valla, Läänemaa) мыза Кесккюла (Kesküll, Keskküla rüütlimõis), которой он владел до самой смерти. В 1725 году генерал-майор Аксель Габриэль Уксеншерна (Axel Gabriel Oxenstierna), на чьих землях располагалась мыза, с согласия родственников, продал её баронам фон Ферзен.

Бесценный опыт, накопленный Адамом Вейде при составлении Воинского Устава 1698 года, и знания, полученные им в Стокгольме, где он отбывал долгий плен и «учился» у шведов, присматриваясь к организации шведских войск, были наилучшим образом использованы при подготовке в 1715—1716 годах воинского Устава Петра Великого, который закреплял результаты военных реформ российского самодержца в области организации, комплектования, обучения и воспитания войск. Военное законодательство вылилось в окончательную форму — военно–правовой документ, Устав воинский, утверждённый 30 марта 1716 года. В основу каждой его части положены лучшие образцы: имперские (в 1–ой части), шведские (в артикуле), саксонские (в процессах, или судебных тяжбах), французские (в экзерцициях, или учениях). С принятием к руководству Устава войско получило единство, организацию и законы соответственно требованиям и условиям военного искусства тогдашнего времени. С этого момента учреждение регулярного войска в России следует считать свершившимся историческим фактом!

Устав воинский 1716 года, положения которого без особых изменений действовали до конца XIX века, является одним из основных документов реформы юридической системы Российской империи, проводимой в период царствования Петра I.

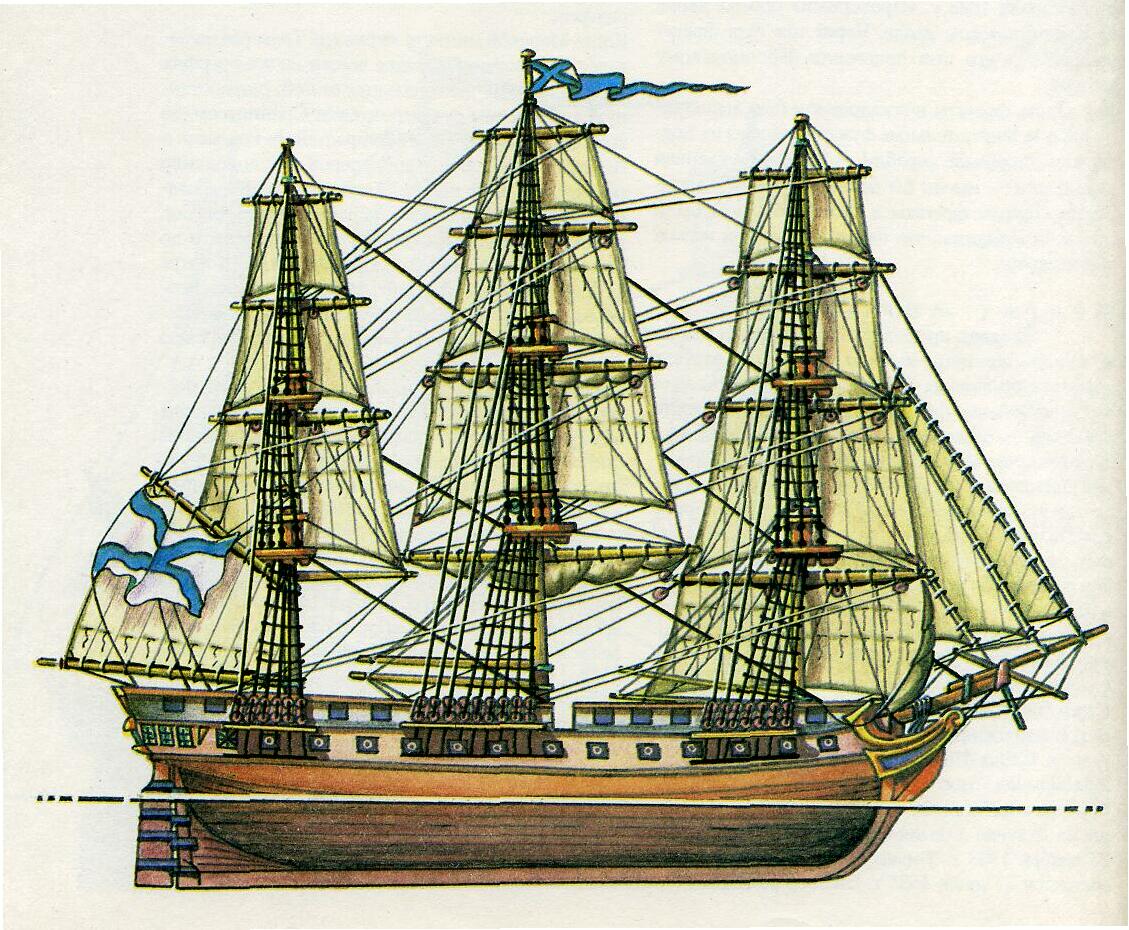

В 1720 году был создан Морской устав, уникальный документ, равного которому не было в то время в Европе.

Блестяще осуществлённые военные реформы Петра I сделали русскую армию одной из сильнейших в Европе. Это покажет Северная война. У молодой Российской Империи теперь был мощный Военно–морской флот, способный одерживать славные победы. →

Интересные факты

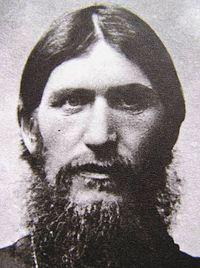

Убийство Григория Распутина

Одиозная личность Григория Распутина и сила его влияния на царскую семью всегда вызывают дискуссии. Во Дворце князя Феликса Юсупова, организатора убийства «святого старца», находилась Дерфельден фон Марианна Эриковна из рода Пистолькорсов, владельцев мызы Рутигфер (Рутиквере) в Ярвамаа. Распутин был знаком с семьёй Пистолькорсов и буквально расколол её.

→

Одиозная личность Григория Распутина и сила его влияния на царскую семью всегда вызывают дискуссии. Во Дворце князя Феликса Юсупова, организатора убийства «святого старца», находилась Дерфельден фон Марианна Эриковна из рода Пистолькорсов, владельцев мызы Рутигфер (Рутиквере) в Ярвамаа. Распутин был знаком с семьёй Пистолькорсов и буквально расколол её.

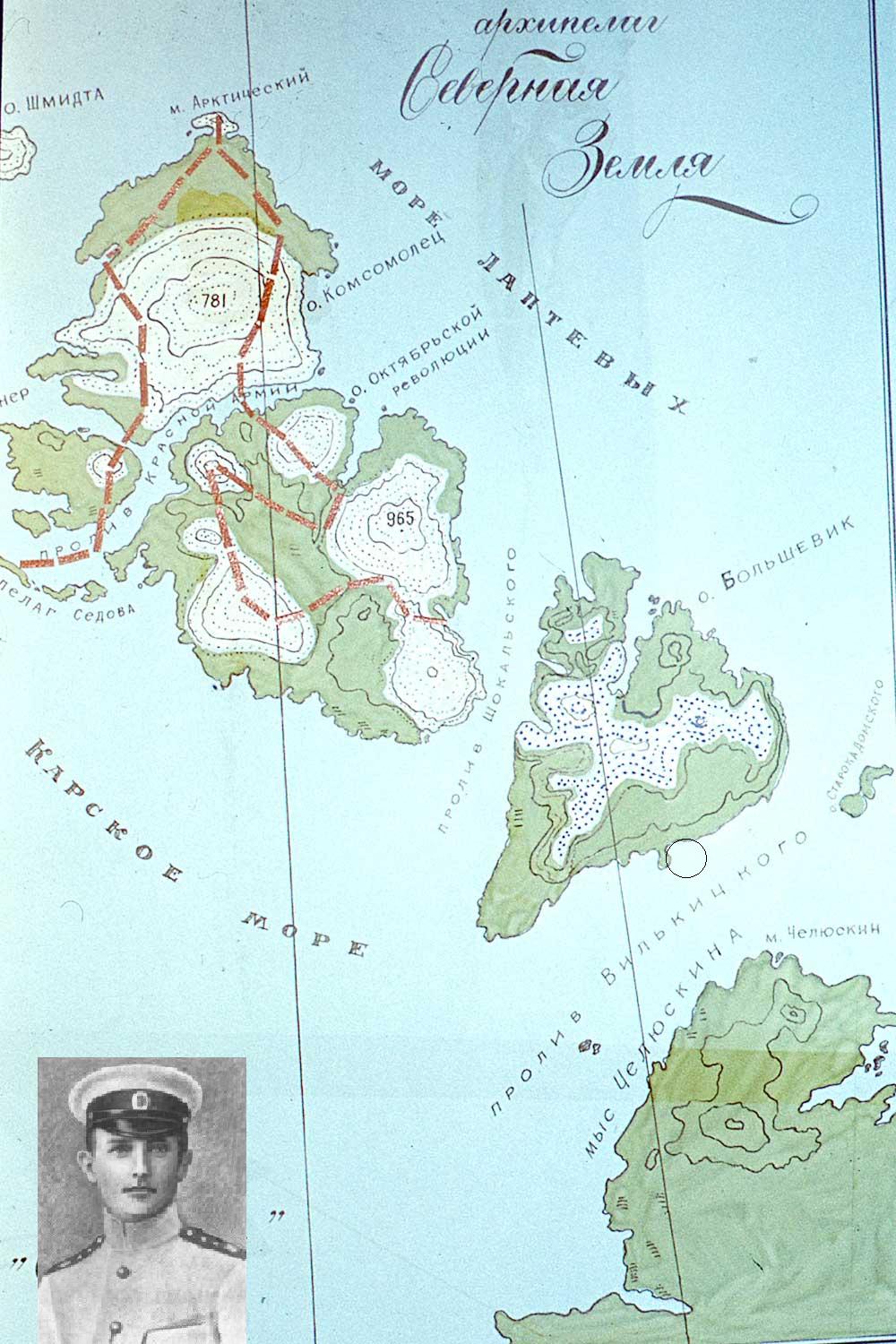

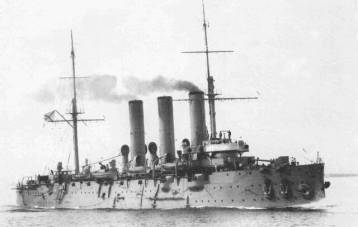

→ Лейтенант Шмидт и старший флагман БалтФлота

Имя лейтенанта Шмидта стало легендарным. Не утихают споры, кем считать его — героем первой русской революции, психопатом или казнокрадом. Между тем, в карьере морского офицера был эпизод, когда он спас транспорт «Иртыш» в Ревельской гавани. Его дядя и покровитель, адмирал Владимир Петрович Шмидт был старшим флагманом Балтфлота и закончил свой земной путь в Ревеле (Таллинне)

→

Имя лейтенанта Шмидта стало легендарным. Не утихают споры, кем считать его — героем первой русской революции, психопатом или казнокрадом. Между тем, в карьере морского офицера был эпизод, когда он спас транспорт «Иртыш» в Ревельской гавани. Его дядя и покровитель, адмирал Владимир Петрович Шмидт был старшим флагманом Балтфлота и закончил свой земной путь в Ревеле (Таллинне)

→ Емельян Пугачев и его сподвижники

Донской казак Емельян Пугачёв —предводитель Крестьянской войны 1773-75 годов в результате заговора был выдан казацкими старшинами царским властям. Главные предатели — Иван Творогов и Фёдор Чумаков, командиры Пугачёвской армии, провели остаток своей жизни в Пернове (Пярну). 12 участников мятежа отправлены на каторжные работы в крепость Рогервик (Балтиский Порт, Палдиски)

→

Донской казак Емельян Пугачёв —предводитель Крестьянской войны 1773-75 годов в результате заговора был выдан казацкими старшинами царским властям. Главные предатели — Иван Творогов и Фёдор Чумаков, командиры Пугачёвской армии, провели остаток своей жизни в Пернове (Пярну). 12 участников мятежа отправлены на каторжные работы в крепость Рогервик (Балтиский Порт, Палдиски)

→ Устав Вейде и Нарвское сражение

Устав Вейде» — новый Воинский устав, введённый в русской армии в 1698 году. Автор — генерал Адам Адамович Вейде, один из составителей воинского Устава 1716 года. В Нарвском сражении 19 ноября 1700 года русская армия потерпела поражение от шведов, две дивизии были разоружены,

солдат прогнали восвояси (ошибка Карла XII!). Генерал Вейде взят в плен. Позже Пётр I пожаловал ему мызу Кесккюла ( Ляэнемаа).

→

Устав Вейде» — новый Воинский устав, введённый в русской армии в 1698 году. Автор — генерал Адам Адамович Вейде, один из составителей воинского Устава 1716 года. В Нарвском сражении 19 ноября 1700 года русская армия потерпела поражение от шведов, две дивизии были разоружены,

солдат прогнали восвояси (ошибка Карла XII!). Генерал Вейде взят в плен. Позже Пётр I пожаловал ему мызу Кесккюла ( Ляэнемаа).

→

Часть уникальных работ (его наследие: 20–25) из собраний знаменитых музеев мира и частных коллекций будет продемонстрирована в Национальной галерее искусства (Вашингтон; февраль–май) и в Художественном музее "KUMU" (Таллинн; июнь–сентябрь).

Часть уникальных работ (его наследие: 20–25) из собраний знаменитых музеев мира и частных коллекций будет продемонстрирована в Национальной галерее искусства (Вашингтон; февраль–май) и в Художественном музее "KUMU" (Таллинн; июнь–сентябрь).

В 2013 году изданы 1-я и 2-ая книги «Керберы. Фамильный код.

В 2013 году изданы 1-я и 2-ая книги «Керберы. Фамильный код.